Por: Ivan Kesic

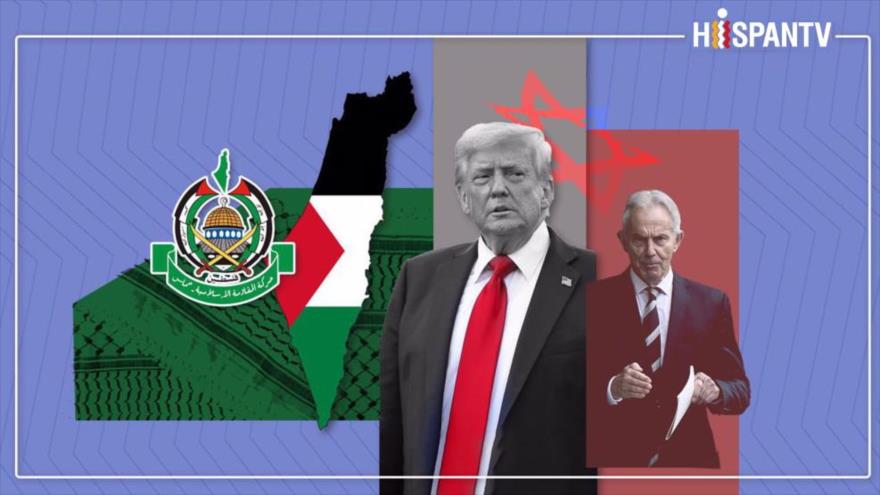

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó una propuesta de 20 puntos para la posguerra en Gaza que de inmediato suscitó escepticismo, pues muchos la interpretaron como un plan de rendición palestina disfrazado de lenguaje diplomático deficiente.

En su esencia, el plan exige que el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) deponga las armas en un plazo de 72 horas y libere a todos los cautivos israelíes, a cambio de una retirada gradual de las tropas israelíes.

Sin embargo, no ofrece ningún compromiso vinculante para poner fin a la ocupación militar, ni una hoja de ruta clara hacia la soberanía palestina, ni tampoco garantías contra la reanudación de la agresión genocida contra los palestinos.

Aunque HAMAS no rechazó de plano la propuesta en su respuesta del viernes, tampoco dio un “sí” incondicional. Su contestación fue medida e inteligente, subrayando la necesidad de un consenso nacional en cualquier negociación sobre los derechos palestinos.

El plan de Trump contempla un organismo de transición denominado “Consejo de Paz”, presidido por el propio mandatario estadounidense. Un miembro clave de este consejo, y con toda probabilidad su cabeza ejecutiva, sería el ex primer ministro británico Tony Blair, lo que marca su retorno a la política de alto nivel.

El papel propuesto para Blair ha provocado duras críticas desde el ámbito palestino. Un alto funcionario de HAMAS lo calificó de “hermano del diablo” que “debería comparecer ante tribunales internacionales por sus crímenes”.

Su reaparición en este volátil escenario geopolítico no constituye una anomalía, sino la prolongación de una trayectoria definida por la inquebrantable fe en el intervencionismo liderado por Occidente, una filosofía que lo impulsó a la prominencia global y consolidó su legado como una de las figuras políticas más divisivas del siglo XXI.

La implicación de Blair en el plan de Trump —que incluiría propuestas como una “Riviera Trump” y el pago a palestinos para que abandonen su tierra natal a cambio de proyectos de desarrollo económico— refleja su persistente confianza en soluciones impuestas desde arriba por potencias externas, una confianza que la historia ha puesto a prueba en repetidas ocasiones.

Un personaje definido por la controversia

El ascenso de Blair comenzó con una revolución política en el Reino Unido. Elegido primer ministro laborista en 1997, prometió una “Nueva Gran Bretaña” bajo la bandera del “Nuevo Laborismo”.

Sus primeros años estuvieron marcados por importantes logros internos: la creación del Parlamento escocés y la Asamblea galesa, la instauración del salario mínimo nacional, la incorporación de la Convención Europea de Derechos Humanos al derecho británico y un papel decisivo en el histórico Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte.

Aquella era del “Cool Britannia” proyectaba la imagen de un país vibrante y socialmente consciente. Pero incluso en el cénit de su popularidad ya germinaban las semillas de futuras controversias.

Muchos cuestionaban la excesiva dependencia de su gobierno en la manipulación mediática y las estrategias de marketing, mientras que sus reformas proclives al mercado alienaban a la base tradicional de la izquierda laborista.

Su estilo de liderazgo, jerárquico y casi mesiánico, convencido de su capacidad para trazar el rumbo correcto, terminaría definiendo también su actuación en el escenario mundial.

La impronta de su gestión doméstica quedaría para siempre ensombrecida por el giro dramático y trascendental que tomó su mandato: desde un discurso en Chicago hasta las arenas de Irak.

El halcón arquitecto de guerras

El punto de inflexión en la carrera de Blair llegó con su articulación de la llamada “Doctrina de la Comunidad Internacional” en un discurso en Chicago en 1999.

Allí delineó una filosofía de intervencionismo liberal, sosteniendo que la globalización creaba un deber moral para que la comunidad internacional interviniera contra supuestos abusos de derechos humanos, aun a costa de la soberanía nacional.

Esa doctrina fue puesta a prueba en Kosovo, donde Blair se erigió en uno de los principales defensores de la campaña aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llevada a cabo sin mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sentando un precedente para sus intervenciones posteriores.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 consolidaron aún más esta visión, ligando al reino Unido en una alianza “hombro con hombro” con los Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush. Aunque la invasión de Afganistán gozó de apoyo amplio, fue el giro hacia Irak el que definiría el legado de Blair.

Pese a reservas privadas, se convirtió en el mayor promotor internacional de la guerra de Irak, basando su argumentación en las presuntas armas de destrucción masiva supuestamente desplegables en “45 minutos”.

Esa afirmación, reforzada por el célebre “dossier manipulado” que resultó plagiado, sustentó el caso público que posteriores investigaciones oficiales criticarían con dureza.

El Informe Chilcot de 2016 dictó un veredicto demoledor: Blair presentó el caso para la guerra “con una certeza que no estaba justificada”, agotó ninguna alternativa pacífica y prometió en privado a Bush: “Estaré contigo, pase lo que pase”, mucho antes de agotar las vías diplomáticas.

La invasión desastrosa, lanzada sin un mandato claro de la ONU, derivó en una ocupación militar catastrófica, planificada de forma “totalmente inadecuada”.

El fracaso en encontrar armas de destrucción masiva aniquiló la credibilidad de Blair, ganándole el perdurable apodo de “perrito faldero de Bush” y desencadenando las mayores protestas populares de la historia británica.

El coste humano —cientos de miles de muertes civiles iraquíes, la desestabilización regional y el auge del grupo terrorista Daesh— constituye una mancha imborrable en su historial como líder británico.

Incluso tras dejar el cargo, Blair mantuvo influencia a través del Instituto de Tony Blair, asesorando a regímenes autoritarios del Golfo Pérsico y amasando una considerable fortuna personal, lo que generó acusaciones de lucrarse de los mismos conflictos y relaciones que él mismo ayudó a forjar.

Entre los donantes del instituto se encuentra Larry Ellison, magnate estadounidense y dueño de Oracle, quien recientemente cerró un acuerdo para adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Ellison, además de ser un importante contribuyente al ejército israelí, es considerado cercano a líderes israelíes y a influyentes grupos de presión sionistas.

De perrito faldero a secuaz

El rol propuesto para Blair en el plan de Gaza de Trump es una extensión directa de su filosofía de toda la vida.

Así como en su día imaginó un “corredor de paz y prosperidad” en Cisjordania ocupada, su instituto respalda ahora proyectos como la “Riviera Trump” en Gaza, un lucrativo emprendimiento económico basado en el desplazamiento forzado que ignora las aspiraciones palestinas de autodeterminación.

Para el pueblo de Gaza, que ha soportado sufrimientos inimaginables, la perspectiva de ser gobernados por el arquitecto de la guerra de Irak no representa estabilidad, sino la advertencia de un orden impuesto desde fuera.

La declaración de HAMAS de que “el pueblo palestino es capaz de gobernarse a sí mismo” constituye una refutación directa al núcleo del credo intervencionista de Blair.

Su regreso al centro de la política de Asia Occidental confirma un patrón recurrente: la convicción de que problemas complejos y profundamente arraigados pueden resolverse mediante planes tecnocráticos impuestos por potencias externas, una convicción que la historia ha demostrado ser trágicamente errada.

A medida que el plan de Trump avanza, el fantasma de Irak se cierne sobre el proceso, recordando el costo humano de una política exterior belicista ejecutada con certezas morales y desdén por las voces de quienes dice proteger.

De ser el perrito faldero de Bush a convertirse en el secuaz de Trump, el mundo de Blair ha cerrado su círculo.

Texto recogido de un artículo publicado en PressTV.