Por Alberto García Watson

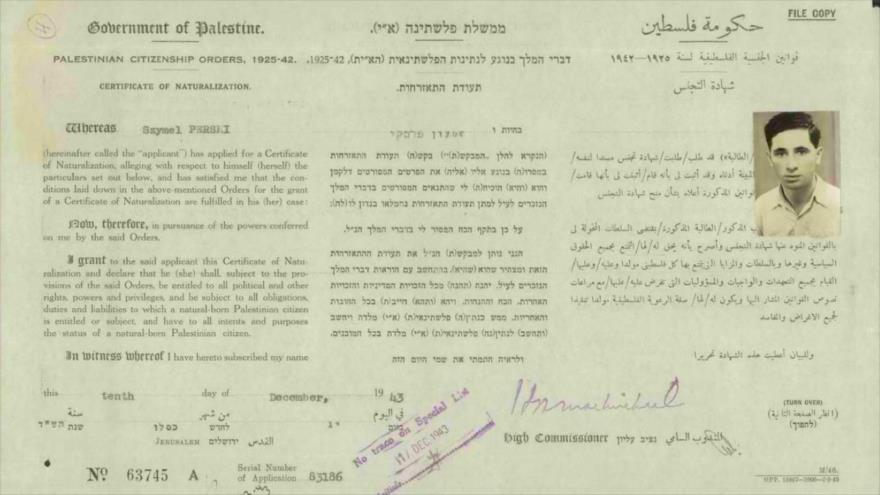

La historia tiene momentos en los que la burocracia desnuda lo que los discursos oficiales llevan décadas tratando de enterrar. La solicitud de ciudadanía palestina presentada por Shimon Peres en 1937, un simple formulario del Mandato Británico de Palestina, es una prueba incómoda para quienes han levantado toda una narrativa basada en negar la existencia del pueblo palestino.

Palestina existía antes de que el sionismo decidiera borrarla

Porque Peres, nacido Szymel Perski en lo que hoy es Bielorrusia, no hizo nada excepcional. Palestina era el nombre oficial del territorio, las autoridades administrativas actuaban en nombre de Palestina y quienes vivían allí, sin importar credo u origen, eran registrados como palestinos. Así de sencillo. Así de evidente. Así de incompatible con los relatos que después se escribirían desde el poder israelí.

El sionismo radical y los atentados que marcaron la salida británica

Shimon Peres fue alto dirigente de la Haganah, organización terrorista judía a la que la inteligencia británica hizo responsable del atentado al buque SS Patria en 1940. En este ataque murieron cerca de 300 judíos europeos supervivientes del Holocausto en el puerto de Haifa. La operación, junto al atentado al Hotel King David de Jerusalén, detonó la retirada británica del Mandato. El autor intelectual del segundo ataque fue Menachem Begin, quien, al igual que Peres, recibiría años más tarde el Premio Nobel de la Paz.

El sionismo histórico asumía la palabra “Palestina” … hasta que dejó de convenirle

Décadas después, el mismo Peres, ya dirigente del Estado israelí, repetiría la idea de que “los palestinos no existían”. Una negación que se convirtió en pilar ideológico del sionismo y que aún hoy se utiliza para justificar la brutal ocupación, la expulsión y el borrado sistemático de la memoria palestina. Pero la historia es terca: ahí está su solicitud de ciudadanía. Ahí están los documentos oficiales, los pasaportes, los sellos, los registros. Allí donde la propaganda quiso imponer una ausencia, la burocracia conserva una presencia indiscutible.

Golda Meir: negacionismo entre archivos y sellos oficiales

Cuando Golda Meir, emigrante ucraniana criada en EE. UU., se estableció en Palestina en 1921, manifestó: “soy palestina”. Años después proclamó que “no existe tal cosa como el pueblo palestino”, desde un país que aún conservaba archivos, pasaportes, fotografías y documentos en los que la palabra Palestina aparecía una y otra vez. La ironía es evidente, solo puede sostenerse desde la voluntad política de negar al otro para legitimar un brutal proyecto de ocupación colonial.

Los archivos del Mandato revelan la verdad que los discursos niegan

El caso Peres recuerda que antes de que el sionismo institucionalizara la lógica del “pueblo inventado”, Palestina existía en mapas, documentos, en la vida cotidiana y en la memoria de quienes habitaban la tierra. Los archivos del Mandato Británico son testigos involuntarios de cómo se fabrica un relato para justificar desposesión, expulsión y ocupación. El borrado identitario es una herramienta clásica del colonialismo y Palestina es uno de sus ejemplos más dolorosos.

La memoria palestina persiste a pesar de todo

La historia que revelan estos documentos no es un detalle anecdótico, es prueba de que la identidad palestina no nació por concesión de nadie, ni puede desaparecer por decreto de ningún gobierno. Palestina existía antes de que se intentara borrarla, existe hoy a pesar de la ocupación y seguirá existiendo mientras haya un pueblo que la nombre y la defienda legítimamente a través de la resistencia.

Recordarlo es un acto de justicia frente a un proyecto político que ha intentado apropiarse del territorio, del relato y hasta del pasado. Antes de toda imposición colonial, antes de todas las fronteras dibujadas a la fuerza, quienes vivían allí compartían un nombre. Y ese nombre sigue vivo: Palestina.