Por Xavier Villar

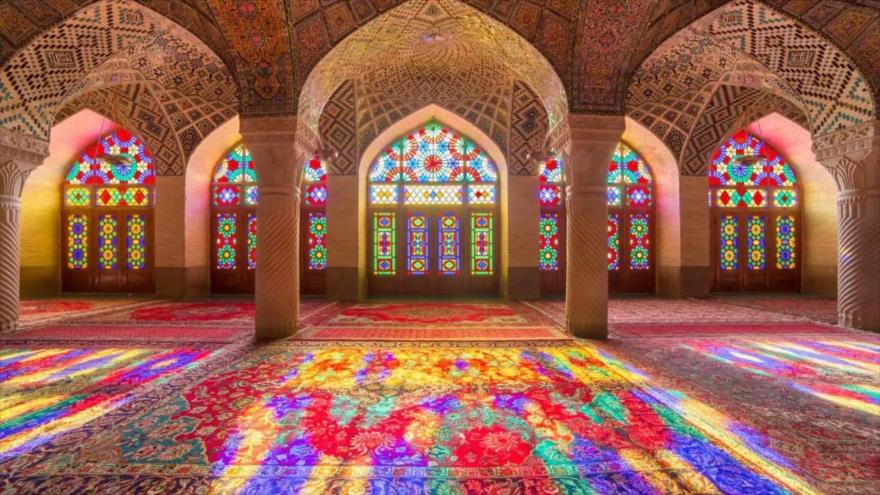

En el escenario convulso de la política global, pocas naciones soportan una carga simbólica tan densa y contradictoria como Irán. Su sola mención evoca imágenes cruzadas e irreconciliables: los jardines de Shiraz y los ayatolás, Ciro el Grande y el Imam Jomeini, los versos del Shahnameh y las consignas revolucionarias, la espiritualidad de Hafez y el programa nuclear de Bushehr.

Cada una de esas imágenes pertenece a un relato distinto, y todas conviven en el cuerpo de un mismo Estado. Detrás de esa aparente incoherencia se esconde la continuidad de un conflicto más profundo: la pugna por definir la soberanía en una era en la que el poder global sigue moldeando los márgenes de lo posible.

Desde hace más de un siglo, Irán ha librado una batalla, a veces silenciosa y otras sangrienta, por su independencia política y moral. La pregunta que recorre su historia moderna es cómo mantener la soberanía frente a un mundo diseñado desde fuera. Durante el siglo XX, esa búsqueda adoptó dos formas contrapuestas: un nacionalismo laico, de raíces monárquicas, que aspiraba a reproducir la modernidad occidental, y un proyecto revolucionario islámico que reivindicó la independencia político-espiritual como condición de toda libertad política. Pero entender a Irán en esos términos binarios es, en realidad, sucumbir a la simplificación que el país más ha combatido.

La genealogía de una fractura

La idea de un Irán dividido entre un alma aria preislámica y un cuerpo islámico no es una auténtica autopercepción, sino una invención con raíces coloniales. En el siglo XIX, la erudición orientalista europea proyectó sobre Persia el deseo de hallar una civilización noble, de ascendencia “aria”, que sirviera de espejo domesticable de su propia identidad. Al separar la Persia zoroastriana, luminosa y racional, de la Persia islámica, descrita como decadente y fanática, los orientalistas crearon una herramienta de poder: una genealogía que justificaba la intervención y la tutela.

Este marco encontró eco dentro de las élites persas del siglo XX. Con la llegada de Reza Shah Pahlavi, el nacionalismo preislámico se transformó en la ideología oficial de un Estado modernizador y autoritario. El propósito era doble: erradicar el islam como fuerza política y fabricar una identidad nacional basada en la gloria imperial de los aqueménidas. La fastuosa celebración de los 2.500 años de monarquía en Persépolis, en 1971, no fue solo una exaltación arqueológica. Fue la escenificación de un salto calculado sobre la historia islámica, un intento de enlazar el trono del Shah con el de Ciro, borrando trece siglos de cultura religiosa popular.

A través de ese gesto, el proyecto Pahlavi buscó sustituir la comunidad de creyentes por la nación, y la fe por la lealtad al Estado. Lo que se presentaba como “modernización” fue también una forma de secularización forzada, sostenida por la violencia política y la dependencia externa. La ruptura, paradójicamente, no se produjo en el siglo VII con la llegada del islam, sino en el siglo XX, cuando un poder que se decía soberano adoptó las categorías del colonizador para definirse frente a su propio pueblo.

La rearticulación islámica

Frente a esa ingeniería cultural, lo que emergió no fue un simple rebrote del fervor religioso, sino la recomposición de una vieja aspiración: unir justicia, fe y soberanía. La Revolución Islámica de 1979 fue la culminación de un proceso de resistencia cultural que había madurado en las redes del clero, en los bazares, en la poesía política y en los espacios donde la identidad islámica funcionó como refugio frente a la homogenización occidental. Desde esa perspectiva, el islam fue la gramática con la que Irán recuperó su voz en el concierto mundial.

Lo que dio fuerza al discurso revolucionario no fue la nostalgia por un pasado perdido, sino su capacidad de transformar la fe en una ética de independencia. Conceptos centrales del chiismo —el Imam Oculto, la justicia del mártir de Karbala, la tutela del jurista (velayat-e faqih)— se convirtieron en argumentos políticos frente a la ilegitimidad de un poder al servicio de las potencias extranjeras. Allí donde el nacionalismo secular había ofrecido modernidad a cambio de subordinación, el islam revolucionario propuso una modernidad propia, no dependiente de la aprobación internacional.

La Revolución Islámica no demolió el pasado persa: lo releyó. En su formulación ideológica, la grandeza aqueménida y el mensaje coránico dejan de ser antagónicos y pasan a inscribirse en una continuidad moral. El Cilindro de Ciro, presentado durante el periodo Pahlavi como antecedente de la Declaración de Derechos Humanos, adquiere otra lectura en el marco postrevolucionario: la justicia como mandato divino y no como don imperial.

En ese sentido, la República Islámica es también una hermenéutica del pasado. No lo niega: lo interpreta, lo subordina y lo resignifica dentro de un horizonte teológico-político en el que la soberanía pertenece, en última instancia, a Dios, pero se ejerce a través de la comunidad de creyentes.

Dos modernidades enfrentadas

Hoy, esa disputa continúa. Hay quien reclama regresar a un nacionalismo persa secular, convencidos de que el islam político impide la apertura del país al mundo. Para ellos, la actual configuración política en Irán ha diluido la esencia “aria” en una arabización impuesta. La República Islámica, por su parte, considera que este discurso es una reedición de la ideología colonial que pretendía separar a los iraníes de su alma islámica para reintegrarlos a la órbita occidental.

La tensión central no reside, como suele afirmarse, en la pugna entre tradición y modernidad, sino entre dos versiones de la modernidad: una que asume la soberanía como atributo de la nación secular y otra que la concibe como delegación divina. Ambas comparten un imaginario moderno —el del progreso, el Estado, la justicia— pero divergen en su fundamento. Para el nacionalismo laico, la ley se basa en la voluntad del pueblo; para el proyecto islámico, en el sometimiento a la ley divina. En esa diferencia se juega todo el debate iraní sobre la legitimidad, la libertad y la dignidad.

Comprender este pulso sin caer en simplificaciones requiere ver que ambos proyectos responden, en el fondo, a una misma ansiedad poscolonial. Cada uno busca demostrar que Irán puede ser moderno por sí mismo, pero divergen en la lengua con la que esa modernidad se formula. El nacionalismo adopta la sintaxis de la Ilustración; la República Islámica, la del islam chií. Ninguno es puramente “occidental” ni puramente “tradicional”, y ahí reside su fecundidad.

Releer el pasado persa

El siglo XXI ha obligado a la República Islámica a replantear su relación con el pasado, intensificando un proceso de articulación entre sus raíces persas y su identidad islámica, aunque siempre con la primacía del marco islámico.

Mientras que en 1979 la prioridad era la independencia política, hoy el reto consiste en conferir a esa independencia una dimensión cultural y simbólica más compleja. En el actual momento, se busca construir una memoria nacional que reconozca y reinterprete las raíces persas, pero siempre subordina ese proceso a la autoridad y los principios del islam, que funcionan como marco epistemológico y político dominante.

La rehabilitación de figuras como Ciro el Grande, la restauración de Persépolis o el uso de símbolos persas en espacios culturales e internacionales evidencian ese esfuerzo por integrar elementos civilizatorios preislámicos dentro de una narrativa revolucionaria que mantiene el islam como eje central. Esta dinámica refleja una articulación en la que el nacionalismo persa no desaparece, pero se resignifica y se supedita a la tutela islámica, que delimita los sentidos y los límites de esa memoria compartida.

El proceso no está exento de desafíos. Por un lado, el islam político, que surgió como una renovación frente al nacionalismo laico, en ocasiones incorpora símbolos y referencias históricas vinculadas a la rica tradición monárquica de Irán, integrándolos a su proyecto sin perder el marco islámico que lo define. Por otro lado, esta reinterpretación persa busca superar la visión colonial que enfrentaba lo “ario” al islam, articulando ambas tradiciones como dimensiones complementarias y armónicas. En esta visión, ser iraní y ser musulmán no son identidades enfrentadas, sino dos aspectos interrelacionados de un legado común en el que la identidad islámica orienta y da cohesión a la memoria histórica y cultural persa.

En este punto, la política iraní alcanza una complejidad filosófica y política: la resistencia no es simplemente entre pasado y presente, sino entre una memoria preislámica resignificada y una soberanía fundada en la ley divina chií. La articulación entre ambos lenguajes —el civilizatorio y el espiritual— es un diálogo en curso, marcado por la subordinación del nacionalismo al marco islámico, pero también por la necesidad de dar sentido a una identidad plural que se enfrenta a los desafíos de la autonomía y la modernidad. Así, la República Islámica ensaya una síntesis que, más allá de sus contradicciones internas, busca articular una visión de soberanía que esté a la altura de su historia y su presente en el escenario global.